为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,用热忱融入实践天地,以实干擦亮青春底色。正值暑期,教院学子们以饱满激情投身社会实践,奔赴城镇乡野的广阔舞台,在服务中厚植爱国情怀,在实践中增长知识才干,在奋斗中淬炼优秀品格,为中国式现代化挺膺担当。

社会实践进行中

教院学子在路上

让队员们一起来听听他们的故事

茶作为中华文明的重要精神标识,不仅深深植根于中国历史与哲学中,还在全球范围内有着深远影响,曾推动世界历史进程、影响多地文化习俗。

但当下,茶文化国际传播面临西方咖啡文化挤压、国际认知浅、各国饮茶习惯差异大、现代生活节奏快等挑战。为应对这些挑战,实践小组来到中国茶文化博物馆(双峰馆),以“茶经探秘通幽径,文脉传情达远邦”为指引,希望通过建立传播体系、创新传播方式、推动跨界融合等措施,让世界理解中国茶的哲学智慧与生活美学,使茶文化成为促进文明互鉴、民心相通的“文化使者”。

小组成员在茶田合影

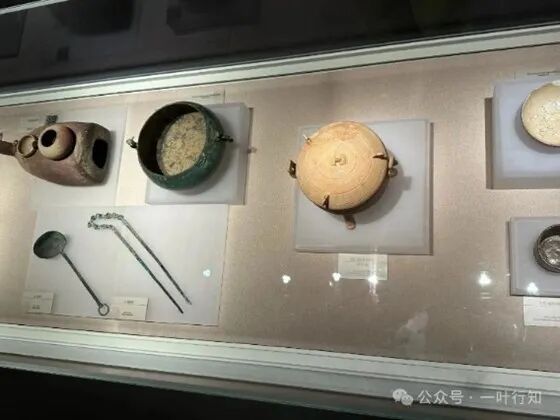

小组成员拍摄的博物馆的文物

聚多元路径,建国际体系

当前,茶文化研究存在资料分散、方法单一困境,国际传播又受文化差异、语言障碍及设施不足制约。实践团直击痛点,以整合资源、创新方法、多语传播为路径,力求提升茶文化全球影响力与认知度,为茶文化国际传播破局探路。

实践团系统梳理茶文化历史资料,搭建完整研究框架。不再是零散挖掘,而是以全局视角整合史料,为茶文化研究筑牢基础,让千年茶韵有了清晰的“历史脉络图”。探索制作多语言茶文化短视频、知识网站等宣传材料,借学校中外融合优势,通过文化交流活动与社交媒体推广,并用现代科技手段分析传播情况,以科学技术、教育技术普及茶文化,让茶文化突破语言藩篱,借数字化翅膀飞向世界。

同时,实践团发挥学校跨文化交流优势,走访中国茶文化博物馆双峰馆,访谈馆内人员、研究者,还调研外国留学生茶文化认知。线上发布问卷,用数据洞察需求,让茶文化传播既扎根本土研究,又精准对接国际视野,构建“校内+校外”“国内+国际”互动网络。

小组成员拍摄的博物馆的文物

聚往昔经验,书崭新篇章

队员们一边采集宋代点茶数据,一边用短视频、问卷、直播把博物馆搬到云端,让147份跨国答卷以及数多条小红书评论成为最真实的“用户反馈”。留学生了解的不仅是一袋龙井,更是一套生动的的“中国故事模板”。它证明,文化传播不必高冷,只要找到年轻人喜欢的“接口”,一片叶子就能跨越语言、连接世界,也让高校实践真正服务地方、服务国际交流。

小组成员在双峰馆参观

本次茶文化暑期实践,把“藏在古籍里的技艺”转化为“年轻人指尖上的互动”。从破题到实践,从创新到保障,浙外茶文化实践团以特色路径、创新举措,为茶文化国际传播注入青春动能,让中国茶香借实践东风,飘向更广阔的世界舞台,书写文化传承与交流的崭新篇章。

成员感悟

这次实践最深的感受是,文化传播离不开载体。博物馆用实物、演示和体验,让抽象的茶文化变得具体可感。它不只是把老手艺藏起来,更让普通人能触摸、感知,这种“活态传播”让传统能被看见、被记住,这才是文化传承最实在的力量。

——23小教3班陈舒洁

本次实践让我第一次体会到文化输出的“水温”与“火候”,一味直译会“烫”到受众,加入故事与互动才回甘。科技只是壶,人心才是茶。未来我愿做那把小小紫砂壶,把中国茶的温度,持续倒进更多语言的杯子里。

——23小教3班嵇羿雯

参与浙外茶文化实践,从典籍溯源到云端传播,感悟到茶是文化交流的桥。以科技为翼、语言为桥,让中国茶香飘向世界,深知传承与传播文化任重道远,愿做那片“茶叶”,传递中国故事。

——23小教3班唐淑尧

团队介绍

团队

“茶经探秘通幽径,文脉传情达远邦”

茶文化国际传播研究团

指导教师

陈诚

团队成员

23小教3班 嵇羿雯

23小教3班 陈舒洁

23小教3班 唐淑尧

23小教3班 师楷翔

23英师5班 徐子晴

![]() 学院公众号

|

学院公众号

|  党建公众号 |

党建公众号 |