2022高教社杯全国大学生数学建模竞赛落下帷幕,教院学子在大赛中再创佳绩。其中,岑天恩、陈智瑜、陶雨晨所在团队荣获全国二等奖,取得教院历史性新突破。他们的成功绝非偶然,而是无数辛苦换来的必然,既要有过硬的专业知识素养,还要有坚定的意志和决心。让我们满怀敬佩之心走进这支团队,看他们如何摘得星光。

赛事介绍

高教社杯全国大学生数学建模竞赛是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的十九项竞赛之一,已成为全国高校规模最大、在国内外最具影响力的基础性学科竞赛,同时也是世界上规模最大的数学建模竞赛。大赛旨在培养学生的创新意识及运用数学方法和计算机技术解决实际问题的能力,深受高校学生欢迎。

团队介绍

指导老师

教育学院

马新生、李亚辉、沈忠燕

团队成员

20级数学与应用数学(师范)1班

岑天恩

20级数学与应用数学(师范)1班

陶雨晨

20级数学与应用数学(师范)1班

陈智瑜

日积月累,水滴穿石

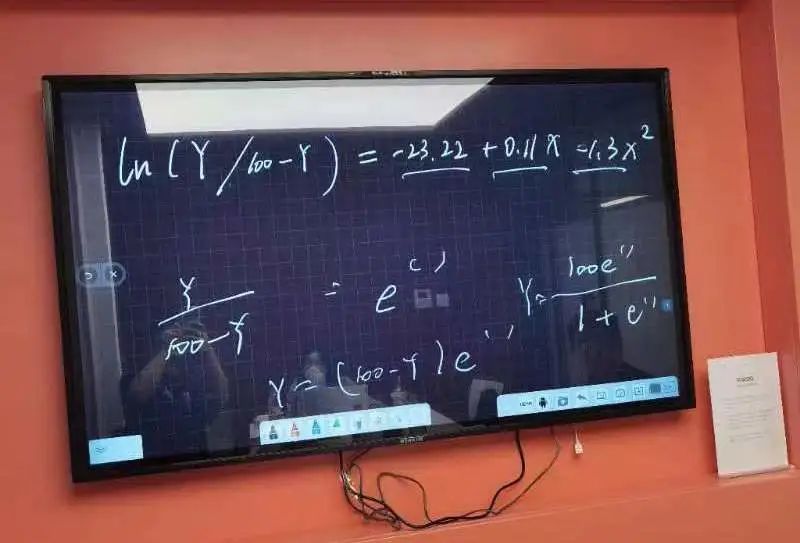

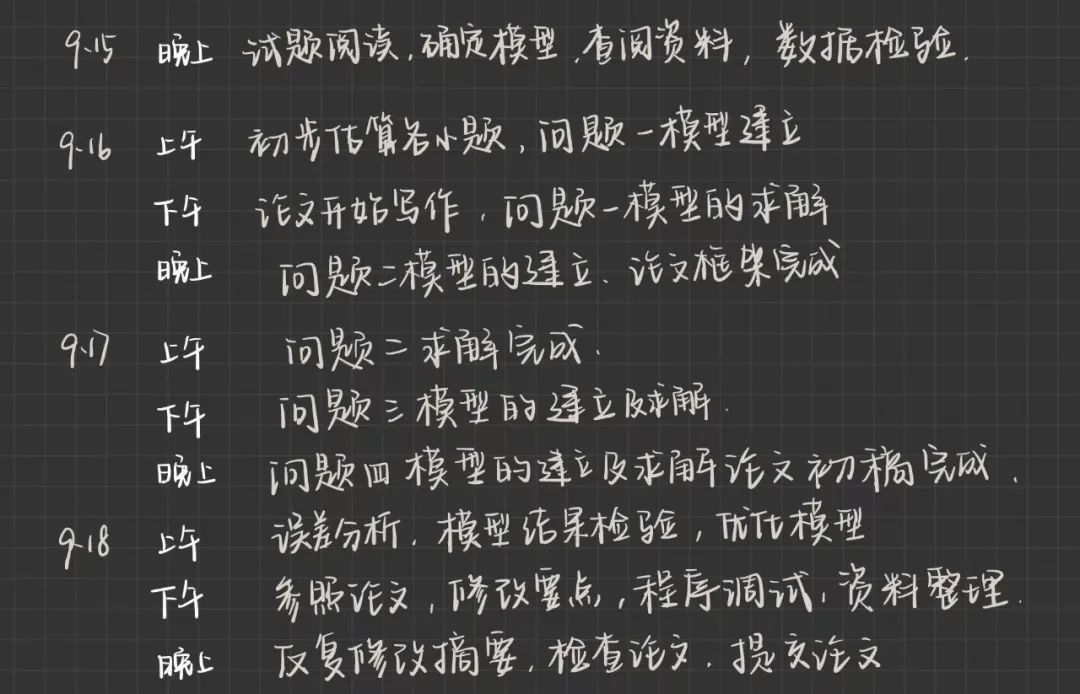

为更强更硬核地迎接本次比赛,团队成员在暑假进行为期两个月的针对性集体培训。培训期间,团队成员查阅大量文献资料,收看多场数学建模讲座,研究历年建模真题并从中总结规律。他们有计划地进行训练,前一个月以学习建模知识为主,后一个月则把重心转移到竞赛模拟,每三天完成一份试题,再用一天来总结反思,如此反复进行了四轮训练。他们将一些基础代码整理出来,方便比赛中直接使用,并结合模拟的时间分配,制定了竞赛期间的时间安排表。身为组长的岑天恩认为“在学习与竞赛过程中不必给组员施加压力”,他更倾向以鼓励式的交流方式研讨问题,提高各自分工的完成效率。

迎难而上,披荆斩棘

在竞赛的过程中,他们也遇到了一些“拦路虎”:在确定所选试题之后,成员之间对于问题的模型存在歧义,岑天恩提议各自思考半个小时后再继续讨论,在拿到试题两个小时之后立即确定了解题思路,并进行分工完成各自的工作;在比赛的第一天,代码部分已经基本完成,当晚便进入冲刺阶段,团队成员舍弃睡眠时间,通宵撰写论文。

一路的坎坷起伏,能走到最后实属不易。被问及是什么支撑大家坚持下去的时候,岑天恩坦言“获得比赛名次是一种荣誉,是对数月以来努力的回馈,同时家人的支持、导师的鼓励、队员之间的信任都是坚强的后盾”。

回望来路,收获成长

竞赛对参赛者的心理素质有着很高的要求。陈智瑜将此次比赛视作一场心性的历练,“直面现实的压力,学会用平常心去对待比赛”。准备阶段,团队成员都下定决心,满怀信心;比赛时,成员们全神贯注投入到工作中,心无旁骛;遭遇难题时,努力让自己保持平静,认真思考。良好的心理素质也成了最后取胜的关键。

从决定参加比赛,到最后脱颖而出,这一过程中成员们都收获满满。在陶雨晨看来“一切付出都会有迹可循,收获荣誉是一份认可,能够尝试运用数学知识解决实际问题与构建数学思维体系是更大的收获”。科技论文的撰写格式、多类文献的查阅方式、更为严密的逻辑思维,他们的专业素养在此次比赛中得到了很大的提升,也积极影响着他们今后的学习与生活。数学建模大赛是整个团队的比赛,三人分别负责建模、编程以及论文,他们将团队合作发挥到最大优化程度,互相勉励,共同为比赛画上圆满的句号,这让成员们对团队合作精神有了更加深刻的理解。

成功之花生于高岭,唯攀登可一睹芳华。他们是队友,更是战友,互相鼓励,共同进步,克服重重困难,用奋斗之笔在人生之书中留下了绚丽难忘的篇章。

![]() 学院公众号

|

学院公众号

|  党建公众号 |

党建公众号 |