尽管已毕业10年,但父亲仍经常说起这一句话:当年填报的志愿是多适合你啊。让你在浙外遇到了良师益友,你真得要一直学会感恩,感谢母校对你的培养。是呀,每次父亲说起这句话,我的心中除了感激,还有珍藏着的点滴回忆。

还记得高考出分后的那几天,全家人都翻阅着高考志愿报考指南,比较着各个学校的优势与劣势,为了能让我上一个最不浪费分数又最适合我的学校。当了解到浙江外国语学院的前身是浙江教育学院(和我想当一名教师的意愿吻合),校址在杭州(浙江的省会,离家4小时的车程,还算近),还有着就业率高等优点后,浙江外国语学院就成了我的第一目标学校。

原大门

2011年9月,我第一次走进浙外(校区在小和山)。说实话,那一刻,还是挺失落的,眼前的大学和心中的期望有着一定的差距。学校很小,小到只需步行上学;学校很偏,去留下镇中心也要半小时的公交车程。但是,呆了没几天,失落感慢慢消失了。因为同伴们总会和你快乐地争抢着教室第一排的座位;同伴们总会热心分享着自己的课堂笔记,热心地帮你答疑专业上的困惑,甚至会在夜自修后、周末期间牺牲自己的业余时间开起“VIP培训辅导班”;同伴们还总会主动分享他(她)过去的学习经历和业余生活,只为了让数学与应用数学师范班的同学们都能快速地融合在一起。当然,还有辅导员们的热心后援、老师们的专业指导和学长学姐们的乐心帮助。这一年,我很温暖。

作者(左一)在图书馆里学习

2012年9月,我们搬家了,来到了文三路。这一年除了正常的上课学习外,校园内外的生活也丰富了不少。和室友们一起参加寝室文化节,从理论知识答题到趣味运动会再到节目表演,在每个环节中室友间的情谊不断增加,寝室氛围越加浓厚。和好友们一起参加“红色经典”主题的演讲比赛,从选择演讲素材到语言训练再到加入肢体动作,在整个活动中不断锻炼自己,提升自己。当然,还有和同伴们一起游杭州啦,周末之余游览杭州美景,品尝杭州美食,领略杭州文化和感受杭州魅力。这一年,我很享受。

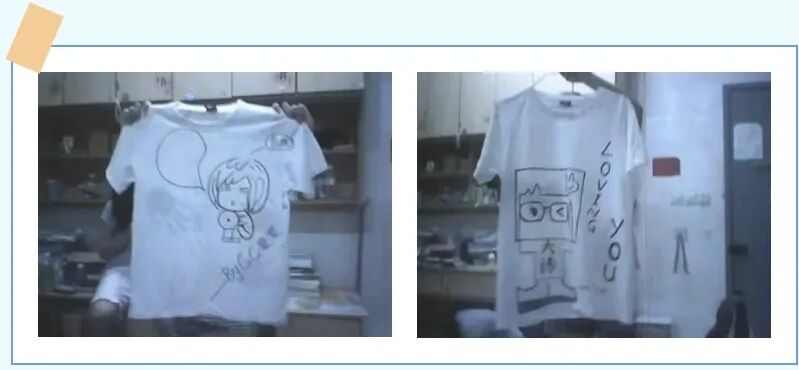

作者参加寝室文化节,和室友们一起绘制的寝室服

2013年9月,感谢学校给予的学习交流机会,我以交换生的身份来到了中国台湾。在这里,我感受到了不一样的学习模式、不一样的评价方式,台湾的风土人情也映入了我的心底。这一年,我很幸福。

2014年9月,我大四了。这一年既是收获的一年,也是感恩的一年。感谢马新生、李亚辉老师的悉心指导,让我和小伙伴们对数学建模有了更深入的理解;感谢你们72小时的陪伴和无条件支持,这真是我们小团队的精神食粮。感谢阮建苗老师对我在实习学校选择上的指导,这对我后续就业的方向及选择都有着很大的帮助。感谢沈忠燕老师对我毕业论文的指导,让我不仅对超椭圆曲线有更深入的研究,更让我积累了一定的写作经验,这也对我后续撰写论文与课题积累了一定的经验。感谢蒋志萍老师对我教师技能上的指导,不论是工作日的晚上还是周末,蒋老师都会牺牲自己的时间,手把手、一对一地进行指导,让我对教材有了更准确的把握,对重难点有了更精准的处理。这一年,我很充实。

作者(第二排左一)参加省师范技能比赛

2015年6月,我毕业了,并带着梦想步入职场。在工作岗位的每一天,我都努力将大学里学到的专业知识和课堂实践相结合。尤其是遇到困难时,我都会停下工作的步伐,想起大学里的时光,寻找最初的自己,给自己带来继续前进的动力。

如今,我已离开校园10年。虽人在杭州,在西湖,但却很少回家看看母校,看看老师。内心想想,有些羞愧……我想:我应该要回家了,回到那花开的地方,回到正确的人生节点处。

作者近照

作者简介

任霄,2015年毕业于我校数学与应用数学(师范)专业。现为杭州市保俶塔申花实验学校初中数学教师,杭州市首届三星级学科带头人、杭州市教坛新秀、西湖区第一层次学科带头人、西湖区项目制名师工作室领衔人。

![]() 学院公众号

|

学院公众号

|  党建公众号 |

党建公众号 |