7 月 24 日,我院承办的浙江外国语学院与美国密苏里南方州立大学中美教育创新与文化探索暑期学校项目举行了结营仪式。这是我校连续第二年与该校合作举办的国际交流项目。在此次的暑期学校活动中,来自美方的2位教师为中美大学生带来了精彩的“中美教育比较”和“艺术鉴赏”课程,美方的6名学生与我校第十届国际化卓越教师培养创新实验班和第五届未来教育家创新实验班的学员共同参加了课程的学习,并有8名实验班学员与美国学生结成了紧密的学习共同体,朝夕相伴共同经历了18天的课程学习、教育调研,和文化考察,共同完成了学习成果的汇报。

三类课堂,共促文化理解

从 7 月 7 日开营到24日结营,在这18天里,中美师生通过三类课堂深度互动,加深了文化理解。在理论课堂中,来自密苏里南方州立大学的教授梅丽莎•洛赫尔(Melissa Locher)开设了《中美比较教育》,弗朗西斯•皮什库尔(Francis Pishkur) 主导了《艺术鉴赏》。中美学生在教育比较的对话与创意表达中跨文化学习。文化体验课堂中,中美师生参观博物馆,深入民俗村,寻访大运河;体验剪纸、漆扇等非物质文化遗产,亲手包粽子、包饺子、制作月饼模具;漫步城市阳台,尽览都市新貌,沉浸式感受历史的厚重与现代中国的魅力。在调研实践课堂中,中美师生走进南肖埠小学、东城外国语实验学校、天台县外国语学校,探访金鱼井社区,从学校教育到社区教育与治理,深度了解中国的教育实践与社会风貌。

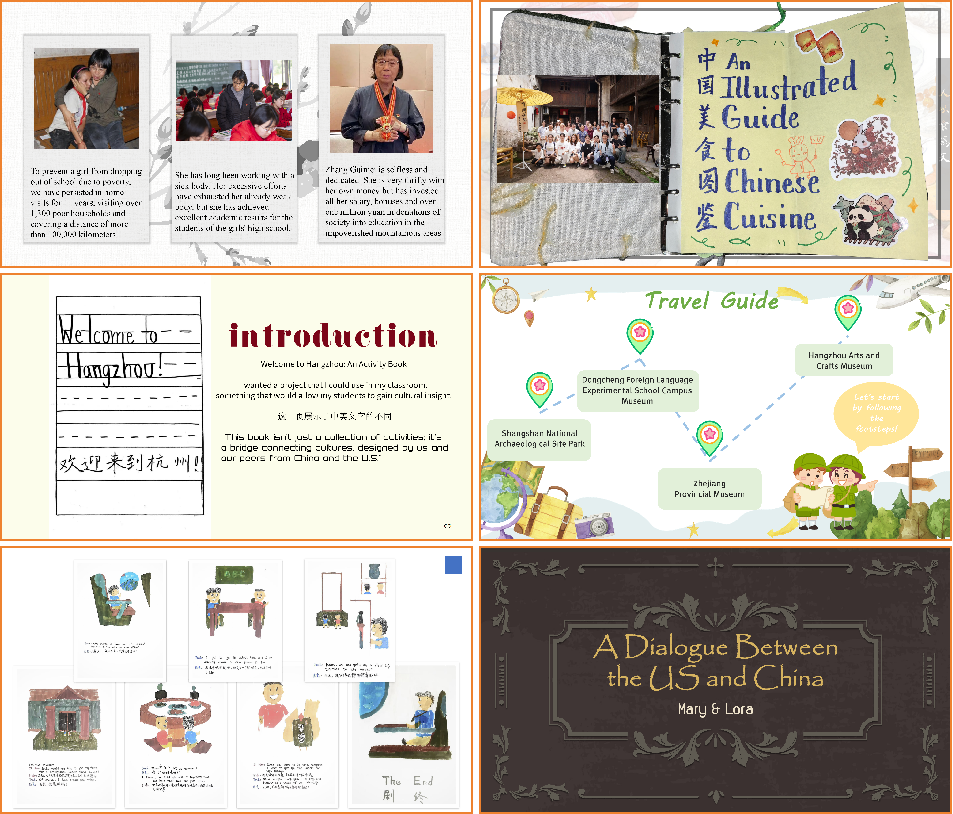

在结营汇报中,六个中美学习小组分享了博物馆研学日志;展示了以“中国传奇之旅”为主题的创意绘本,以“粽叶”包裹的中国美食图鉴手账,以杭州文旅为主题的手作游戏书;分享了从张桂梅、周云丽老师身上看到的教育家精神;回顾了教育、艺术、文化之旅中的中美对话与同伴之间的难忘友谊。多元的成果汇报不仅是这18天学习、生活的缩影,更是文化理解深化的鲜活见证。

朝夕相伴,构建深厚联结

“这种一起欢笑、一起哭泣的联结,远比知识更珍贵。” 结营仪式上,洛赫尔教授的 感慨道出了所有参与者的心声。从开营时的羞涩问候到结营时的默契合作,中美学子在18天里构建起了超越语言的社群纽带:课堂上为教育理念争鸣,食堂里分享饺子的玩笑,地铁中探讨项目方案,非遗工坊里的互帮互助,把“你”“我”变成了“我们”。

皮什库尔教授在发言中提到 :“分享食物是建立社群的捷径,这是所有文化的共性。”而当美国学子在金鱼井社区与居民闲聊,当中国学生分享端午习俗的时候,文化就已不再是书本里的符号,而成为流淌在日常互动中的暖流。洛赫尔特别提到,看到学子们在共同的旅途中自然交流、彼此支撑,“这正是教育最本真的力量”—— 这种力量,让短暂的研学成为永恒的记忆锚点。

跨界协作,汇聚多元智慧

“走出舒适区,才能真正学到东西。” 这是师生们在项目中共同践行的信念。作为陶艺教授,皮什库尔教授坦言他最初对面向中美学生开设艺术鉴赏课心存忐忑,却在看到中美学子用彩铅创作文化主题作品时豁然开朗。艺术课堂里,创意成为共通的语言;在洛赫尔教授的中美教育比较课上,思想的碰撞让双方在比较中看懂 “他者” 与 “自我”,找到共同的“我们”。

8 名中国学生与 6 名美国学生组成的协作小组,打破了专业与文化的边界 —— 来自教育、艺术、护理、政治、经济不通专业背景的同学们在 “教育促进国际理解” 的主题下形成了奇妙的协同效应。从项目初期讨论时的思路碰撞,到结营汇报时呈现的多元成果,学子们用跨学科的视野,突破了各自的能力边界,展现了协作的力量。

双向奔赴,共续长远之约

作为浙江外国语学院国际化办学的重要实践,教育学院连续两年与美国密苏里南方州立大学合作举办这一项目,不仅为师生搭建了跨文化交流的平台,也在积极探索将跨境国际化与在地国际化相互融合,双向赋能的跨文化教育新模式。从中美学生共上一堂课,到走进上山遗址触摸文明根脉;从走进中小学参与式观察教育实践,到寻访运河,感受社区里的烟火。不仅仅是美国学生观察中国,理解中国,也是中国的学生以新的视角去审视和理解自身的文化、传统与实践的契机。正如皮什库尔教授所说的那样,”本地人也需要深入体验自身的文化”。

项目的落幕亦是新的起点, 每一次对话、每一项共同任务,都是在搭建桥梁。这段始于教育的相遇,终将在更广阔的天地里,续写关于理解与共生的故事。18天的研学虽短,但中美师生在协作中收获的成长、在共鸣中凝聚的情谊,早已超越时空界限 —— 正如那些关于饺子的玩笑、共同完成的作品、深夜修改的方案,都将成为跨越太平洋的教育纽带,让 “全球理解” 的种子在彼此心中持续生长。而这份由研学开启的联结,也将为两校之间更广阔的合作打开空间,相信这段跨越太平洋的教育之约,将会绽放出更多的可能。

![]() 学院公众号

|

学院公众号

|  党建公众号 |

党建公众号 |